作成方法

作成方法の概要

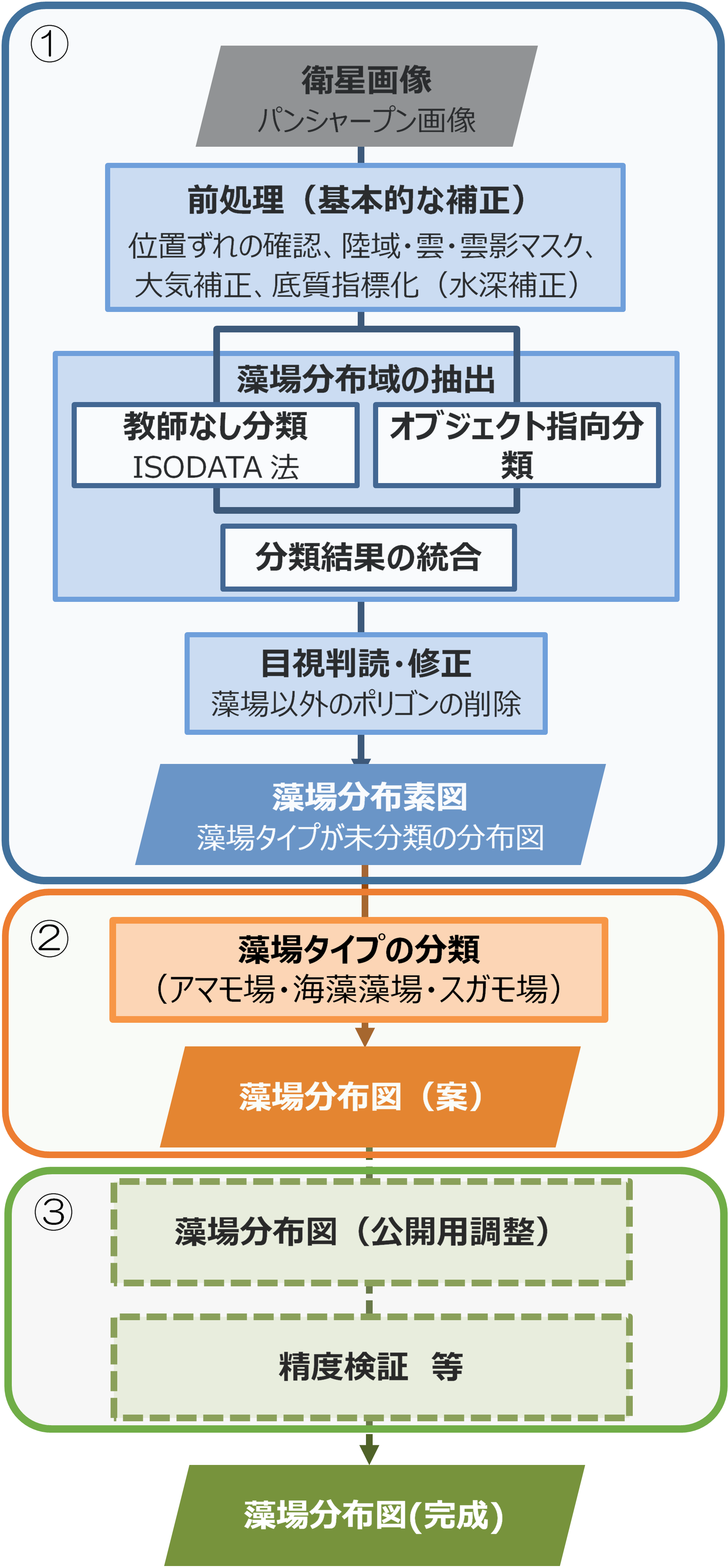

藻場分布図は、各海区の藻場の繁茂期、画像の鮮明さ、観測波長帯などを考慮して選定・調達した高解像度の衛星画像を活用し、下図に示した手順で作成しました。

図 藻場分布図の作成手順(①藻場分布域の抽出、②藻場タイプの分類、③藻場分布図の精査)。

藻場分布図の作成手順には、大きく3つの工程があり、まず、「①藻場分布域の抽出:調達した衛星画像の解析(前処理~分類結果の統合)及び目視判読・修正」を行い、次に「②藻場タイプの分類(アマモ場、海藻藻場、スガモ場):藻場タイプ分け及び藻場分布素図ポリゴンに属性付与した藻場分布図(案)の作成」、最後に「③藻場分布図の精査:公開に向けたデータ整備、精度検証等の確認作業」を行いました。これらの作成手順を経て藻場分布図を作成しました。

藻場分布域の抽出

画像解析ではリモートセンシングの基本的な前処理を行った後、藻場分布域の抽出を行いました。基本的な前処理(補正)としては、位置ずれの有無の確認、陸域・雲・雲影のマスク処理(海域のみを表示する画像処理)、大気補正、底質指標化(水深補正)を行いました。その上で、藻場分布域の抽出のための画像解析手法として、観測日ごとの潮位差や藻場の生育する水深帯の差が分類結果に影響しないよう教師なし分類(ISODATA法)、分類結果が一様な広がりをもつ領域を自動でポリゴン化するオブジェクト指向分類を行いました。また、藻場を構成する藻類は暗色系のものが多く、水深が深くて輝度が低くなっている場所と海藻類を区別することが困難です。このため水路協会発行の海底地形デジタルデータ(M7000シリーズ)を用いて水深が20m以上の領域のポリゴンは削除しました。なお、画像の目視判読により明らかな誤抽出(養殖施設、港湾内のポリゴン等)を削除しました。

詳細な内容は「藻場分布域の抽出手順(藻場分布素図の作成手順)」をご覧ください。

| 工程 等 | 目的 | 解析手法等 |

|---|---|---|

| マスク処理 | 解析範囲を明確にするため陸域・雲・雲影のマスクを適切に行うため。 | 水域の正確な抽出のために画像解析のスタートにあたるこの作業では位置精度を高めるため、既存の海岸線データによる切り取りではなく、画像を拡大して人の目でマスク処理(海域のみを表示する画像処理)を行いました。 |

| 水深補正 | 水深による解析影響を小さくするため。 | 既存の水深デジタルデータは衛星画像の解像度に比べてデータの密度が粗く、特に藻場の生育域である海岸線付近のデータが得られていません。そこで、水中での光の消散影響を除去する処理(参照:各海区の水中消散係数)を行うことで、解析に必要なデータを得ることとしました(底質指標化画像の作成)。 |

| 画像解析 | さまざまな観測日や潮位の画像を扱う必要性への対処をするため。 | 単年度で解析するため、予め撮影条件の異なる多数の画像に対応する正確な教師データを付与することができないため、撮影条件の差が分類結果に影響しないよう汎用性の高い教師なし分類法(ISODATA法)としました。 |

| ポリゴンの作成 | 画像解析により抽出した画素をある程度のまとまりとして藻場分布域とするため。 | 画像解析の結果は画像の解像度に応じたゴマ塩状となりますが、分布図として必要な結果はポリゴンのまとまりであるため、ばらついた画素の輝度値から自動的に類似した領域をポリゴン化できるオブジェクト指向分類を採用しました。 |

| 藻場分布域の抽出 | 画像解析結果の誤抽出箇所の削除するため。 | 画像解析では砂地等の藻場分布域以外の場所もポリゴン化されます。このため水深図や前処理で作成する底質指標画像、さらに過去の藻場分布域等も参考として、藻場調査の熟練者が判読して明らかに藻場以外のポリゴンを除去する工程を設けました。 |

藻場タイプの分類

藻場タイプの分類では、海藻、海草の生育特性を考慮し、文献調査の結果や過年度の自然環境保全基礎調査の結果を活用して、「アマモ場」、「海藻藻場」、「スガモ場」の3タイプに区分しました。

詳細な内容は「藻場タイプの分類(凡例付与)の手順」をご覧ください。

藻場分布図の精査

藻場分布図の公開に向けて各海区のGISデータ(東北地方沿岸海区を含む)の統合、また、画像解析により抽出した藻場分布域の確からしさを確認するための精度検証を行いました。