藻場分布図の概要

藻場タイプ(凡例)

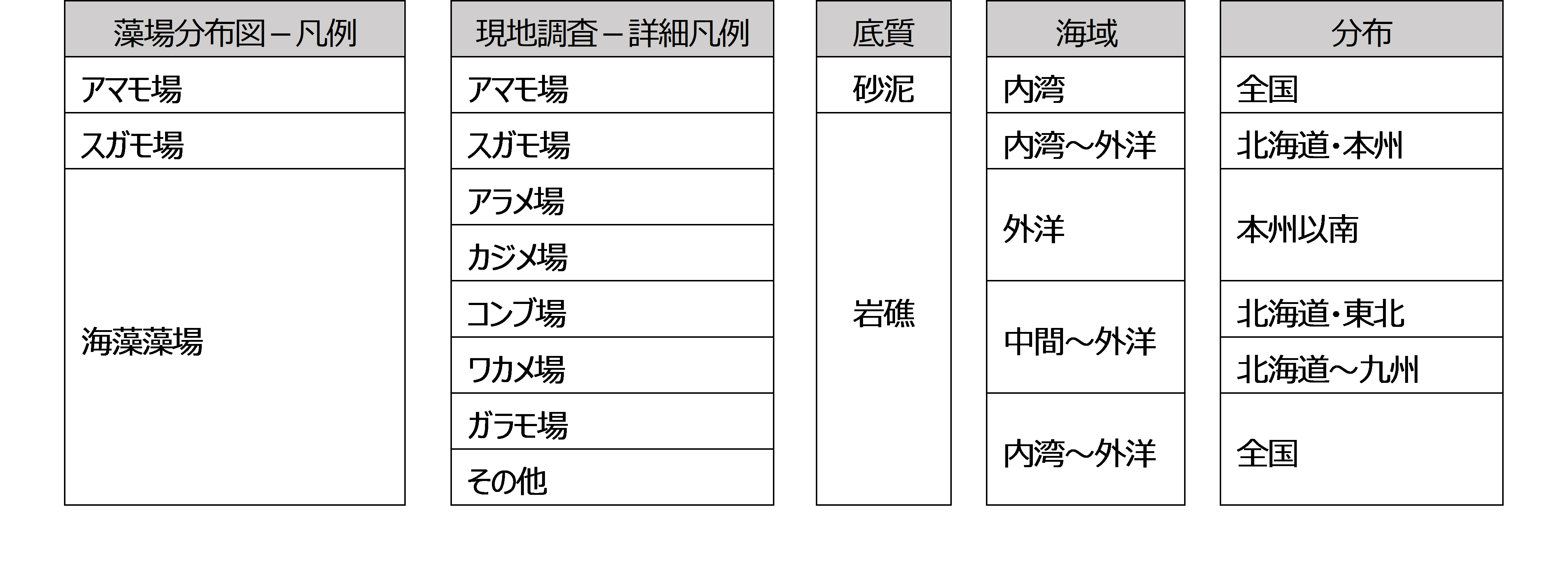

藻場分布図の凡例となる藻場タイプは、「アマモ場」、「海藻藻場」、「スガモ場」の3つになります(下表)。藻場には、様々な海藻類や海草が混生する場合も多くありますが、藻場分布図では、最も優占する藻場タイプを示しています。

| 藻場タイプ | 特徴 | |

|---|---|---|

| アマモ場 | 波あたりの弱い内湾等の砂泥底で、種子により繁殖する顕花植物の海草類の生育する場です | |

| 海藻藻場 | 海草(うみくさ)類のアマモ場、スガモ場以外の海藻類の生育する場を海藻藻場としています。海藻類は主に岩礁域に生育し、胞子によって繁殖します。大型褐藻のホンダワラ類(ガラモ場)、アラメ・カジメ海中林、コンブ類、ワカメ類など低潮線直下から水深10m以上の岩礁域に大規模な群落を形成します。 | |

ホンダワラ科(秋田県男鹿半島) |

カジメ(静岡県田牛) |

|

コンブ科(北海道羅臼知床) |

ワカメ類(日本海沿岸海区) |

|

| スガモ場 |

スガモ場を構成する種はアマモ類と同じ海草です。スガモ場は波あたりの比較的強い岩礁性の海域に生育するスガモやエビアマモといった顕花植物の分布する場です。 藻場調査(2018~2020年度)では、「スガモ、エビアマモが主要な構成要素の一つである海藻混生藻場」と定義し、藻場分布図のスガモ場については、既存資料等に基づいて、同じく岩礁の上に分布する海藻藻場から区分して図化しています。スガモ場の凡例付与の事例については、こちらをご覧ください。 |

|

また、現地調査ではさらに詳細なタイプが区分され(下表)、これらの結果は現地調査結果(個票)に整理しています。

表 藻場分布図の凡例(藻場タイプ)と現地調査の詳細凡例(藻場タイプ)、底質、海域、分布との関係

注:水産庁ウェブサイト:藻場の働きと現状、日本の海藻―基本284(田中、中村, 2004)を参考に作成。