藻場分布図の概要

各海区の特徴

我が国の長い海岸線と上記に示した海流によって、日本沿岸には1500種以上の海藻・海草類が生育しています。地域的には、本州太平洋側では、犬吠埼付近(千葉県)を境に、黒潮(日本海流)の影響を受ける南側には温帯性の海藻、北側には亜寒帯性の海藻が多く生育します(神谷, 2012)。また、日本海側は、対馬暖流の影響で青森県付近まで温帯性の海藻が生育します。親潮(千島海流)の影響が強い北海道の南東部では、コンブ類などの褐藻類が多く緑藻類が少ないのに対し、一年を通じて水温が高めの南西諸島は黒潮の影響をうけ、アマモ類、ホンダワラ等が多く大型のコンブ類がないことが特徴です(神谷, 2012)。

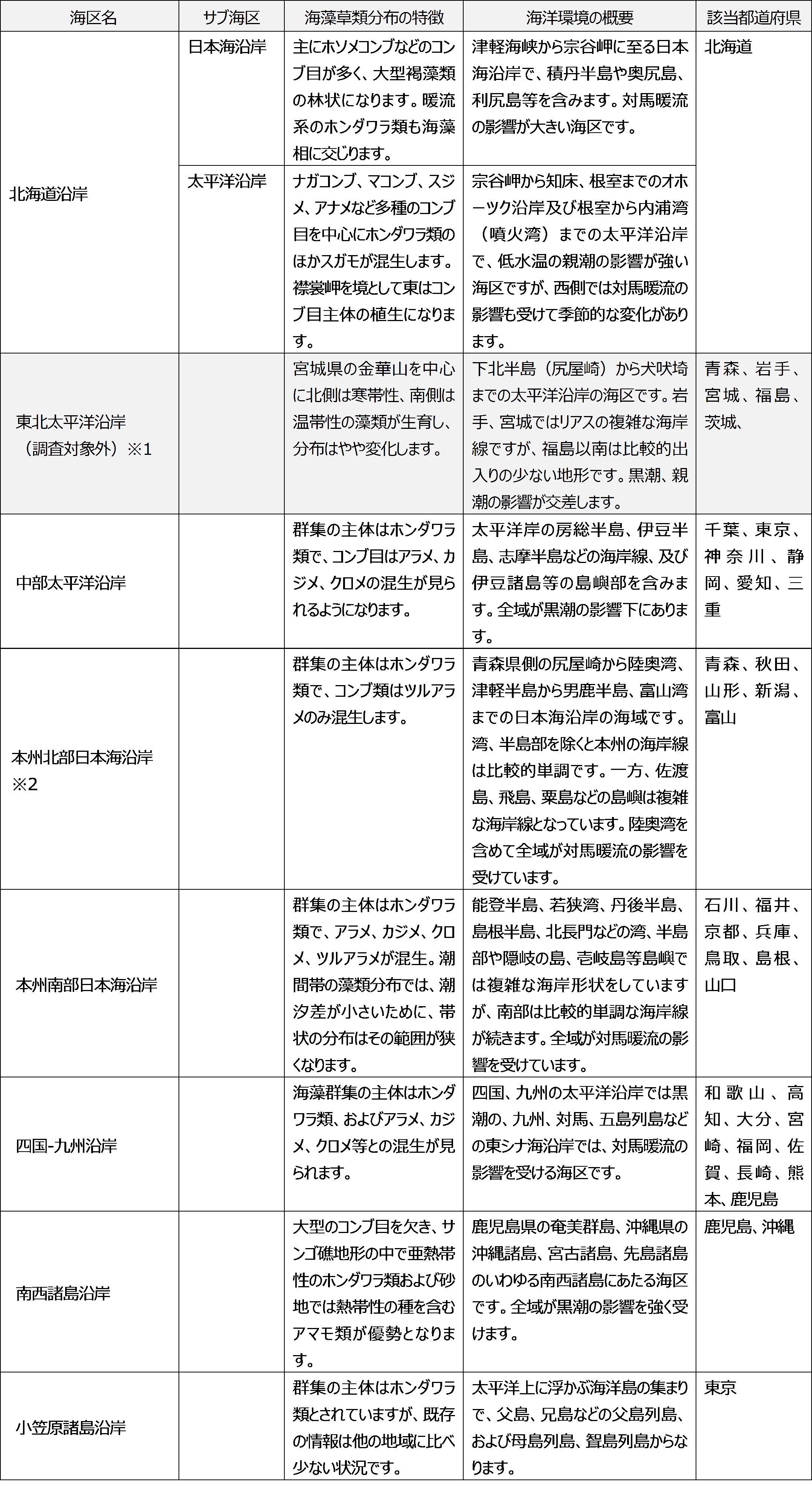

藻場調査(2018~2020年度)では、このような我が国の多様な海藻・海草相の特徴や過去の調査との整合性に加え、効率的な現地調査実施の観点から行政界等にも配慮して、8つの海区に分けて調査をしました(下表)。

調査対象の各海区の特徴は以下の表のとおりです。

表 調査対象の各海区の特徴

※1 「東北太平洋沿岸海区」については、平成27年度東北地方太平洋沿岸地域植生・海域等調査(環境省生物多様性センター,2016)で作成済の藻場分布図を判読、凡例置換により新規に作成する藻場分布図と同一規格とし、統合しました。

※2 青森県尻屋崎~陸奥湾内(太平洋北部)は、海藻相の区分では日本海側と異なりますが、調査の効率化を踏まえ本州北部日本海沿岸海区で調査を実施しました。