藻場分布図の概要

藻場を形成する海藻と海草

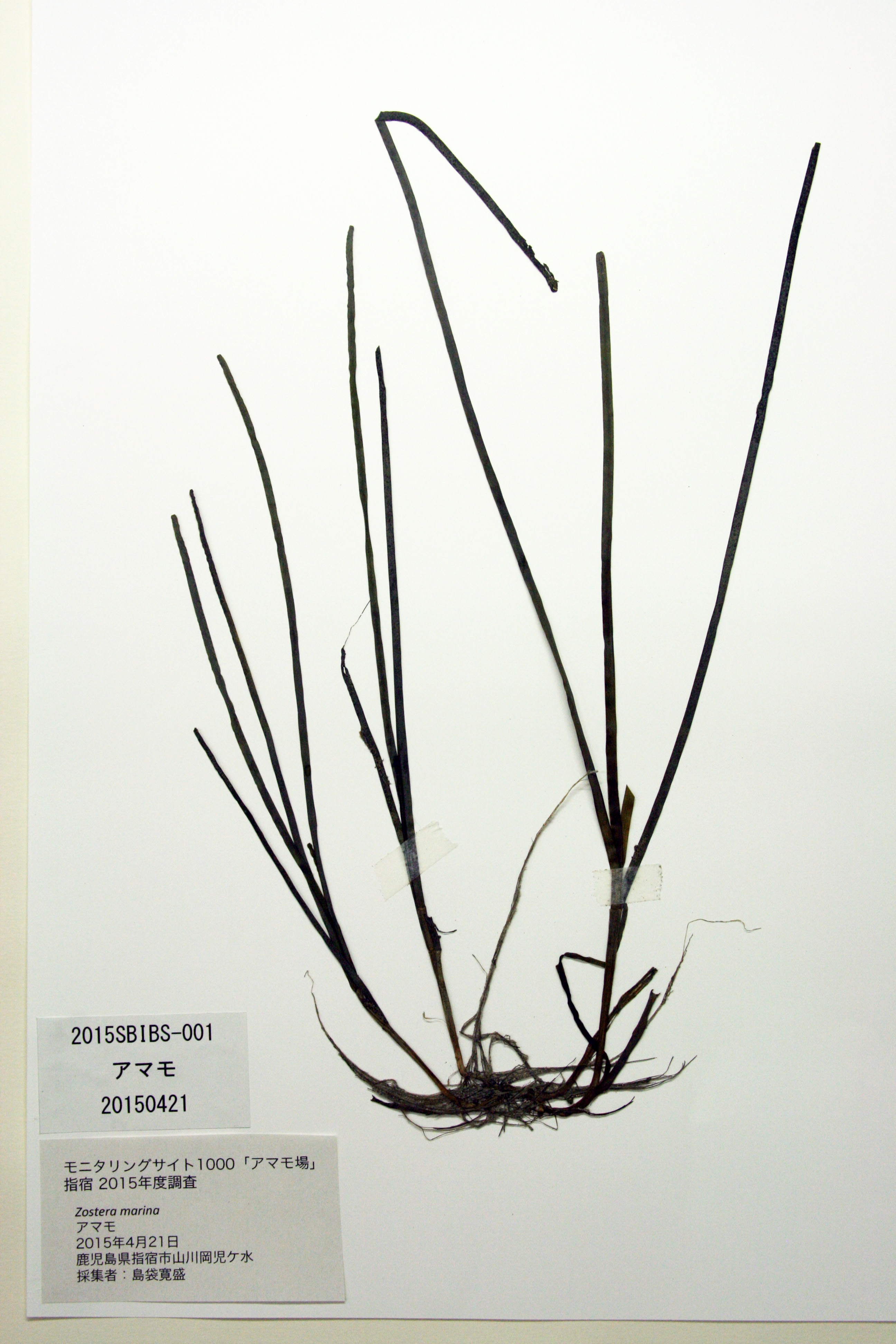

藻場を形成する藻類とは、光合成をおこない酸素を発生する生物(光合成生物)から陸上植物を除いた仲間です。その中でも海域や汽水域に生育し、肉眼で見ることができる多細胞の藻類を「海藻(かいそう)」と呼び、カジメなどがそれにあたります。また、海の生活に適応した種子植物の仲間は「海草(かいそう)」と呼び、アマモなどがそれにあたります。読み方が紛らわしいため、海草は「うみくさ」と呼ぶこともあります(神谷, 2012)。藻場調査(2018~2020年度)では、海藻と海草を調査対象としています(下図)。

調査対象のなかで海藻は、根、茎、葉が陸上の植物のようには分化しておらず、植物体全体で光合成を行い、水中から養分を吸収して生活しています。外形上「根」のような器官は岩などに体を固定するのが主な役割で、仮根、付着器などと言われています。海藻の体はしなやかな布状、帯状のもの、硬く滑らかなもの、岩に這いつくばるものなど、様々な形状をしています。

一方、海草は、海藻にくらべ形態も陸上植物に近く、日本では10種類ほどが生育しています(神谷, 2012)。

|

|

図 海藻のカジメ(左)、海草のアマモ(右)の標本(生物多様性センター所蔵;モニタリングサイト1000沿岸域調査(藻場・アマモ場))。

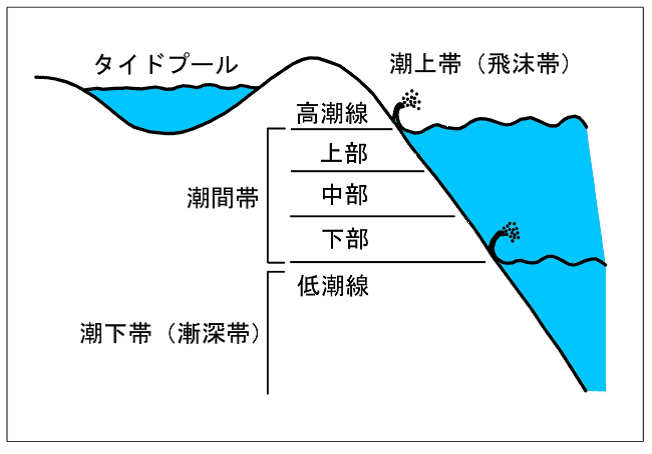

海藻類の生育する場である沿岸の地形断面をみると(下図)、潮の飛沫を浴びる潮上帯、 潮の満ち引きによって一定時間干上がってしまう潮間帯、 潮間帯より深く干上がることのない潮下帯(斬深帯)において幅広く生育しています。一般に、潮間帯では乾燥に強い緑藻類が多く、褐藻類やその他の藻類は乾燥に強い限られたものが生育します。本調査の主な調査対象地の潮下帯は、潮間帯よりも環境は安定しているため、海藻の種類も多く、大型の種が見られます。

図 海藻類の生育する場所(沿岸の地形断面)。

「基本284日本の海藻」 解説:田中次郎、写真:中村庸夫 平凡社を参考に作成。