|

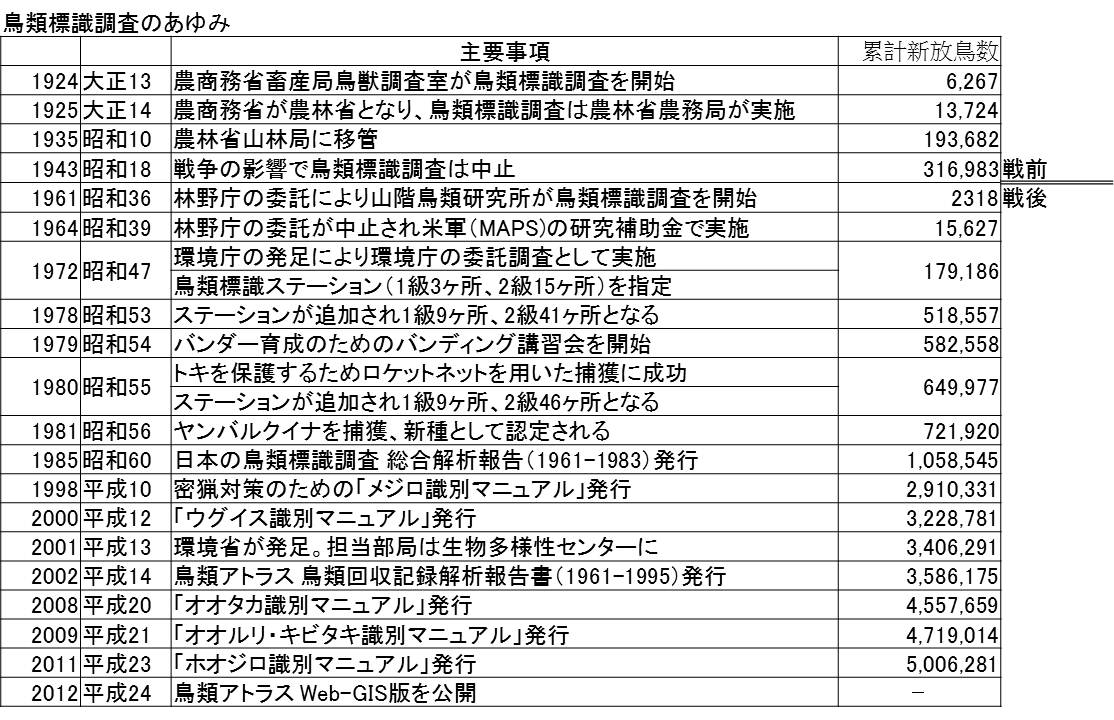

日本の鳥類標識調査は、1924年に農商務省によって初めておこなわれました。 1943年に戦争で中断されるまでの20年間に約31万7千羽が標識放鳥され、約1万5千羽の回収が得られました。戦後は1961年から農林省が(財)山階鳥類研究所(当時)に委託して再開しました。 その後、1972年からは環境庁(現在の環境省)がこの事業を受け持ち、(財)山階鳥類研究所(当時)へ委託して調査を継続しておこなっています。1961年から2000年までに約300万羽が標識放鳥され、約1万8千羽が回収されました。 最近では全国で毎年約20万羽の鳥が標識放鳥され、今までわからなかった日本の渡り鳥の行き先や渡りのコースなどが、次第にわかるようになってきました。

日本で初めて標識鳥(ゴイサギ)を放した日(旧 羽田町) 大正13年6月30日『鳥』18号248ページより抜粋

|

標識調査の歴史

日本の鳥類標識調査の約90年間にわたる現在までの歴史を紹介します。