- トップ

- みんなの取り組み

- 国の取り組み

- 生物多様性評価の地図化

- 生物多様性評価地図一覧

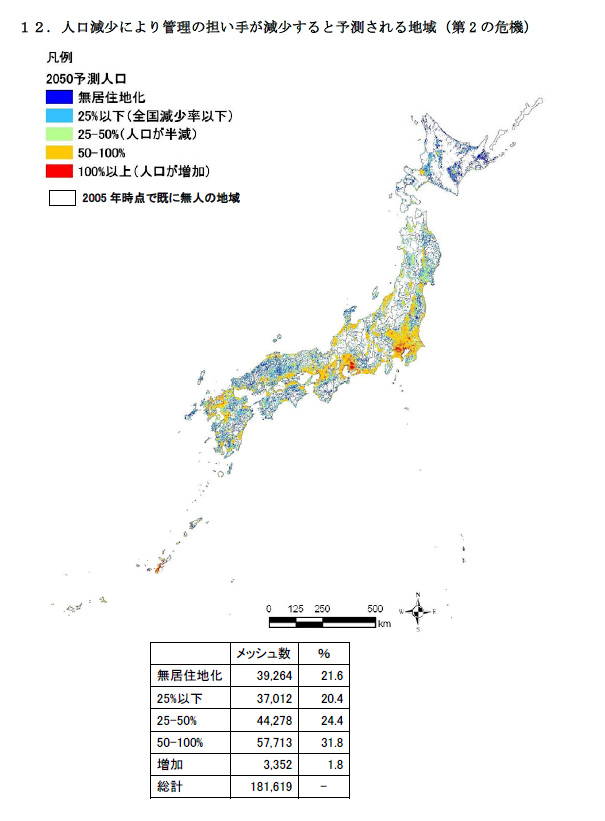

- 12 人口減少により管理の担い手が減少すると予測される地域

12 人口減少により管理の担い手が減少すると予測される地域

| 概要 |

今後人口が減少し、管理の担い手が不足すると予測される地域を示した地図。 |

| 考え方 |

政府統計開始以来、2005年に初めて人口が減少に転じ、我が国は人口減少の時代に入った。このことから、平成22年5月に公表された生物多様性総合評価報告書(JBO)においても、「第2の危機」(管理放棄など)は深刻さの度合いを増すことが懸念されている。 平成23年2月に公表された「国土の長期展望・中間とりまとめ」(国土交通省国土審議会・長期展望委員会)では、2050年までに現在の居住地域の約4割で無居住化もしくは人がほとんど住まなくなると予測されている。人口が少なくなる地域では、継続的な維持管理が必要な二次林や農地などの里地里山の管理の担い手が失われ、放棄されることになり、第2の危機が一層進行することが懸念される。 この地図は、国土交通省が「国土の長期展望・中間とりまとめ」にて示した2050年の人口予測を、今後管理の担い手が減少し、第2の危機が進行するおそれのある地域を示した地図として解釈したものである。里地里山などの二次的自然環境の分布と重ね合わせることにより、2050年には人口減少により維持することが難しくなると考えられる地域を抽出することができる。 |

| データ及び加工方法 |

3次メッシュ(1km×1km)で作成された平成17年度(2005年)の国勢調査データによる人口と、国土交通省が作成した2050年の人口推計値と比較し、どの程度増減するかを示した。 【データ引用元】

|

| 地図により表現される生物多様性の状況 |

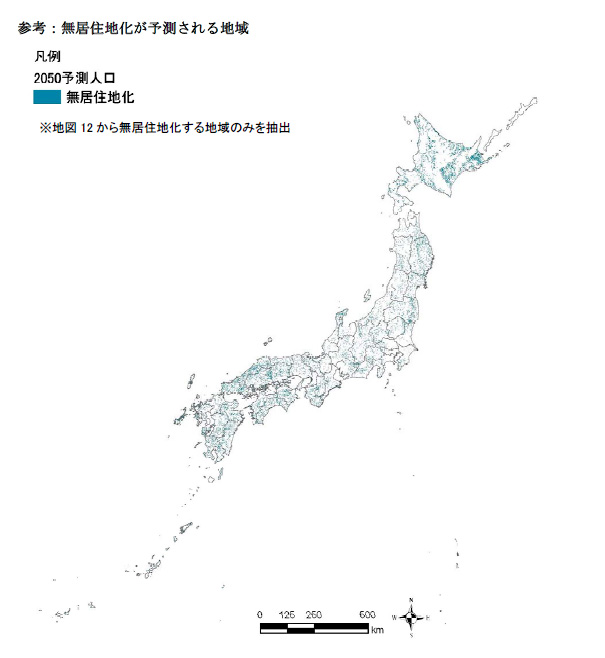

全国的な人口減少率は約25.5%と予測されているが、それを下回る減少率を示す地域(25%以下および無居住地。地図上の薄青、青色の地域)は4割以上にのぼる。さらに人口が半分以下になる地域(地図上の黄緑色の地域)まで加えると、現在の居住地域の6割以上となる。 全国的にまんべんなく顕著に人口減少する地域が見られるが、最も人口減少する地域が多いのは北海道で、その他には、東北地方、中国地方、四国地方、九州地方で大きく減少することが予測されている。こうした地域では、今後の管理放棄による影響が懸念される。 |

| データの ダウンロード |

|

| データの出典 |

【2005年の人口データ】

【2050年の予測人口データ】

|

| データに関する注意事項等 |

|