- トップ

- みんなの取り組み

- 国の取り組み

- 生物多様性評価の地図化

- 生物多様性評価地図一覧

- 11-3 過去の開発により消失した生態系(短期的な土地利用変化)

11-3 過去の開発により消失した生態系(短期的な土地利用変化)

| 概要 |

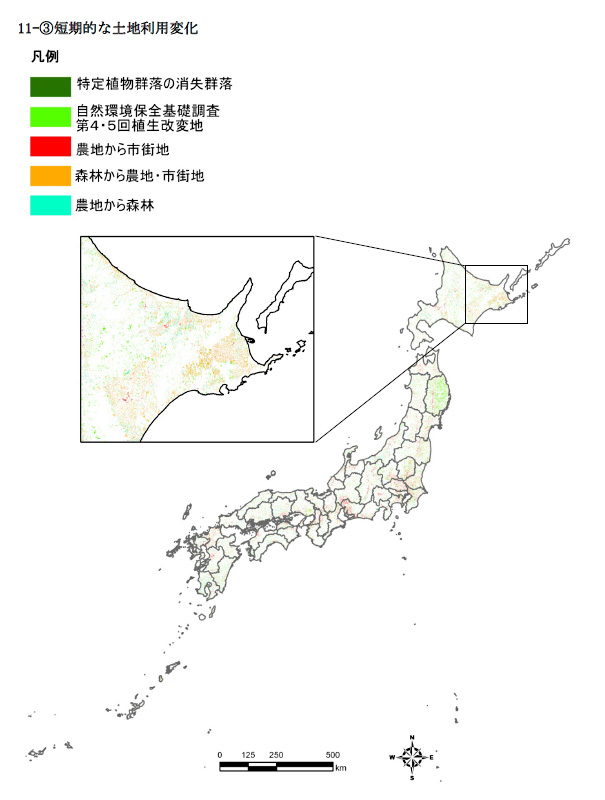

過去約30年間において土地利用がどのように変化したかを示す地図。 |

| 考え方 |

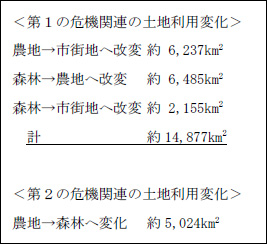

1970年代から最近までの約30年の間に、高度成長を終えて開発等が鈍化し、過疎化・少子高齢化などの新たな課題が浮上してきた。この地図では、その間の土地利用の変化や植生の改変の状況等を把握することにより「第1の危機」及び「第2の危機」の進行を示す。 <「第1の危機」の指標となる土地利用変化>

<「第2の危機」の指標となる土地利用変化>

<特定植物群落の消失群落(図の緑色)> <自然環境保全基礎調査の第4・5回植生改変地(図の黄緑色)> |

| データ及び加工方法 |

<土地利用変化について> この土地利用細分メッシュデータから1976年度及び2006年度のデータを選択し、その差分を抽出することで、「森林から農地・市街地」等に該当する土地利用の変化を抽出した。 <特定植物群落の消失群落> <自然環境保全基礎調査 第4・5回植生改変地> 【データ】

|

| 地図により表現される生物多様性の状況 |

<第1の危機> 「森林から農地・市街地への土地利用変化(地図上の橙色)」は「農地から市街地への土地利用変化(地図上の赤色)」の周辺部の丘陵地や山地と考えられる地域に多く見られる。これらは主に住宅地や工業・交通用地等になる都市化の進展に伴うものと考えられる。 一方、北海道の中部・東部や阿武隈高地、奄美諸島の徳之島や沖永良部島、沖縄島、石垣島等では広く森林から農地への土地利用変化が見られる。 <第2の危機>  <特定植物群落の消失群落および植生改変地の分布> 「植生改変地(地図上の黄緑色)」は岩手県の北上山地や奥羽山地周辺に多数のまとまりが見られるほか、全国の中山間地に広く分布する。 |

| データの ダウンロード |

|

| データの出典 |

【土地利用のデータ】

【特定植物群落の消失群落データ】

【植生改変地のデータ】

|

| データに関する注意事項等 | - |