- トップ

- みんなの取り組み

- 国の取り組み

- 生物多様性評価の地図化

- 生物多様性評価地図一覧

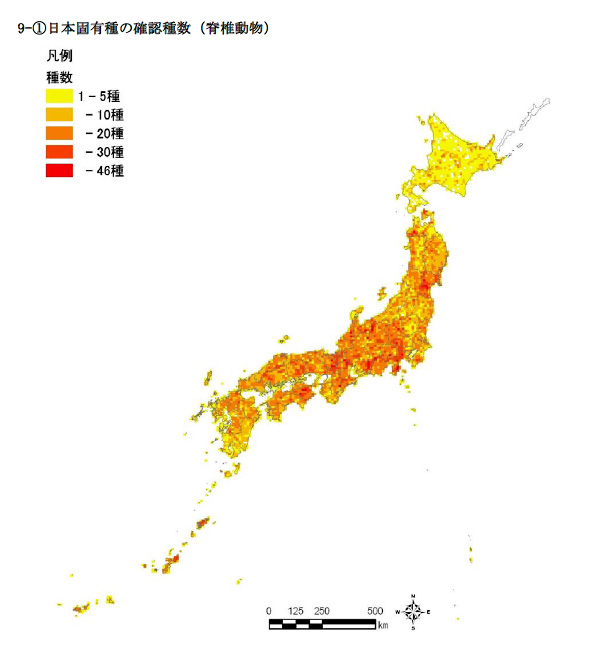

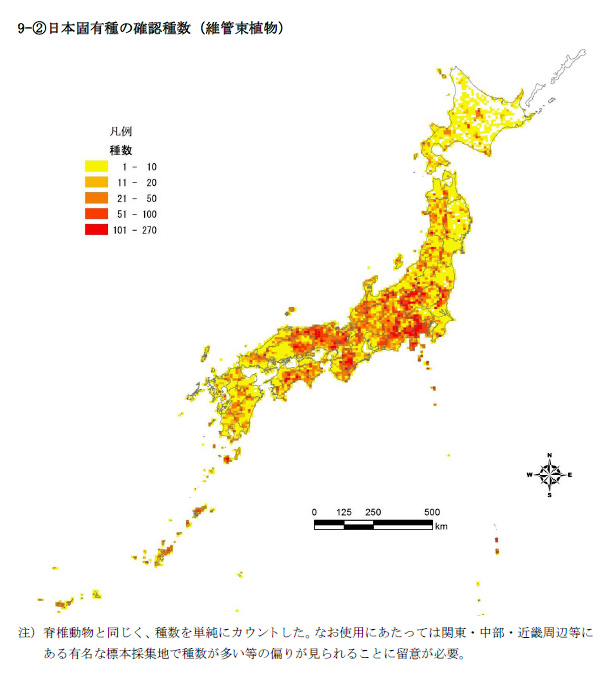

- 9 日本固有種の確認種数

9 日本固有種の確認種数

| 概要 |

日本固有種の確認種数を示した地図。 |

| 考え方 |

固有種が多く分布しており、生物多様性の保全上、世界的に重要な地域は「生物多様性ホットスポット」と呼ばれる。国際的な自然保護団体であるコンサベーション・インターナショナルは、マダガスカルやフィリピン諸島、チリ中部など世界中で34のホットスポットを選定しており、固有種、絶滅危惧種が集中している日本列島も、ホットスポットのひとつに挙げられている。 このように、日本列島の固有種を保全することは地球規模での生物多様性の保全に貢献する。このため、この地図では日本固有種が多く分布する地域を評価した。 なお、脊椎動物については種レベルの固有種のみを対象とした。亜種レベルでの固有性も重要であるが、亜種での確実な分布データが整備されていない種群があることから、この地図では対象としていない。 一方、維管束植物については国立科学博物館作成の固有種目録で分布データが区別できたものについては、亜種レベル等も含まれる。 |

| データ及び加工方法 |

【脊椎動物】 哺乳類 93種 ◆データ

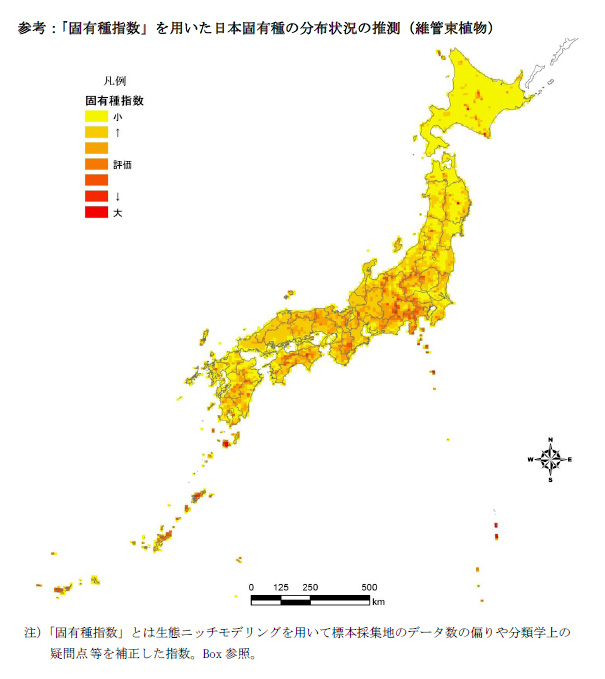

【維管束植物】 2 固有種指数を用いた分布 ◆データ

|

| 地図により表現される生物多様性の状況 |

【脊椎動物】 本州・四国地方等においては、日本では広く分布する普通種であるが、世界的にみると日本固有種であるニホンザルやノウサギ、シマヘビ等の種が多数みられる。地球規模での生物多様性の保全を考えた場合、これらの種により、日本の動植物相が特徴づけられていると考えられる。 一方、沖縄・奄美地方の山間部の森林地帯においては、本州と比較すると一つ一つの島の面積が小さいため、生息に大きな面積の必要な哺乳類や個体群が維持できるだけの流域面積を持った河川が必要な汽水・淡水性魚類の固有種はそれほど多くなく、主に両生爬虫類の多様性により特徴づけられている。 なお、北海道地方は地史的な理由からシベリア等と共通する動物が多いため、固有種は全体に少ない。 【維管束植物】 ただし、これらの地域はもともと固有種が多いということもあるが、データ提供機関となった博物館や大学等の組織の分布や歴史的に著名な採集サイトなどが分布することによる偏りも影響しているものと考えられる。 2 固有種指数を用いた分布 本州では南アルプスの北岳・赤石岳、八ヶ岳、北アルプスの白馬岳等の中部山岳地帯や岩手県の早池峰山等、北海道では大雪山・夕張岳・アポイ岳等の山々での固有種の多さが目立つ。これらの地域は高山植物といわれる草本性の植物が大半である。氷期に北方から侵入して取り残された遺存種が独自に分化したものが多く、北方のサハリン等に近縁種が見られるものが多い。また、夕張岳・アポイ岳・早池峰山等は蛇紋岩等の超塩基性の特殊な地質を持ち、その環境に特化した植物が生育することでも知られる。 その他、フォッサマグナ地域と呼ばれる静岡県東部から山梨県・長野県東部・新潟県西部の地域、九州南部から四国・紀伊半島・東海地方南部の地域に固有なソハヤキ要素と呼ばれる種の見られる地域にも固有種の多い地域が見られる。 出典)加藤雅啓・海老原淳編(2011)国立科学博物館叢書11「日本の固有植物」,東海大学出版会. |

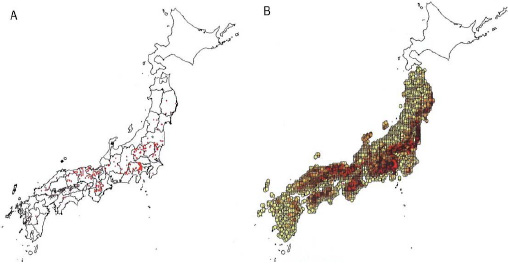

| Box |

◆維管束植物の固有種指数の算出について 下の左図Aはイヌブナ(Fagus japonica)の標本の分布である。こうした実際の分布記録と自然環境が同質の場所は分布する可能性が高いとして、気候や地形等の自然環境のデータを用いて予測した分布情報が右図Bである。この図では赤茶色の部分が分布の可能性が高いと予測された地域である。  ただしこうした予測した分布情報は、過去の自然や人為の歴史的な影響を受けている場合には、現在の自然環境だけを元にした予測とは実際の状況が大きく異なることがある。また元になる分布情報や生態・環境情報等が乏しい種や分類体系が定まっていない種についても予測が難しい。 そのため、この事例ではこうした問題の少ない274分類群に限って予測された分布データを指数の集計に用いた。 出典)加藤雅啓・海老原淳編(2011)国立科学博物館叢書11「日本の固有植物」,東海大学出版会. |

| データの ダウンロード |

|

| データの出典 |

【脊椎動物の分布記録】

【維管束植物 1固有種数の分布記録】

|

| データに関する注意事項等 |

|