生物多様性地域連携促進セミナーin北海道

| 日時 | 平成24年12月15日(土)13:00~16:20 |

|---|---|

| 会場 | ACU(アキュ)Advanced Center for Universities 大研修室1614 (札幌市中央区北4西5 アスティ45 16F) |

| 主催等 | 主催:環境省 共催:北海道、国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)、生物多様性自治体ネットワーク |

| 参加者数 | 約90名 |

| 当日の 発表資料 |

|

開催挨拶

主催側から環境省が、共催者を代表して北海道から開会の挨拶がありました。

阿蘇品 勉(環境省北海道地方環境事務所 統括自然保護企画官)

柴田 真年 氏(北海道環境生活部環境局長)

|  |

| 阿蘇品 勉 (環境省北海道地方環境事務所 統括自然保護企画官) | 柴田 真年 氏 (北海道環境生活部環境局長) |

生物多様性キャラクター応援団 共同宣言式

UNDB-Jキャラクター「タヨちゃんサトくん」と北海道キャラクター「環境忍者 えこ之助」が、今後協力して生物多様性に関する普及啓発に取り組むため「生物多様性キャラクター応援団共同宣言」を行いました。

講演・説明・事例発表(i) 「多様な主体の連携による生物多様性保全活動の意義」

竹田 純一 氏

(農山村支援センター事務局長/里地ネットワーク事務局長/内閣官房地域活性化伝道師/東京農業大学学術研究員)

里地里山の生物多様性は、我々の先祖が長い歴史の中で、食べ物を中心にした物質的な繋がりの中で作り上げてきたものですが、日本人の暮らし方の変化に伴い、多くの生物が絶滅の危機に瀕しています。こうした地域の生物多様性の損失を防ぐためには、都市域の住民が里地里山に関わりながら生物多様性を保全する活動に積極的に関われる仕組みづくりが重要です。 (北海道や福井県内で行われている先行事例を通して、市民団体等と企業と学校教育機関が連携して生物多様性の保全活動の進め方について説明がありました。)

生物多様性に関わる地域計画を策定する際には、地域に対する愛着と連帯感が生まれるように工夫することが大切です。企業の方には「生き物にぎわい企業活動コンテスト」を参考にして欲しいと思います。また、地域でコーディネーターをする人は、明確なビジョンを持ち分かりやすく説明すること、目標レベルを徐々に上げ飽きないようにすることが大切です。

(ii) 「生物多様性地域連携促進法のあらましと生物多様性をめぐる最近の話題」

(ii) 「生物多様性地域連携促進法のあらましと生物多様性をめぐる最近の話題」環境省 生物多様性施策推進室 笹渕 紘平 共生推進係長

「生物多様性国家戦略2012-2020」の策定やUNDB-Jの活動状況などについて紹介したほか、生物多様性地域連携促進法の目的や制度のあらましについて説明しました。

(iii) 「後志(しりべし)地域生物多様性協議会の取組」

(iii) 「後志(しりべし)地域生物多様性協議会の取組」高橋 興世 氏(黒松内町 環境政策課 上席主幹)

黒松内町の生物多様性地域戦略の概要と、現在14町村が賛同し、黒松内町が幹事自治体となって進めている後志地域生物多様性協議会の取組(生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携保全活動計画を策定中)に説明をして頂きました。

(iv) 「サロベツで広がる地域連携保全活動」

(iv) 「サロベツで広がる地域連携保全活動」嶋崎 暁啓 氏(NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク 事務局長)

稚咲内(わかさかない)砂丘林の再生活動を中心に、サロベツの自然環境の保全と次世代を担う人材育成への取組、地域住民と行政の橋渡し、自然環境を活かした地域づくりの取組などについて説明して頂きました。

(v) 「地域循環型酪農と自然環境の調和」

(v) 「地域循環型酪農と自然環境の調和」高橋 勇 氏(浜中町農業協同組合 参事)

自然環境と共存した持続可能な酪農を目指し、緑の回廊や魚道づくりなどできることから取組を始め、こうした活動の継続が消費者に安心・安全な製品が届けられること、営農においても地域社会と環境を守ることが求められる時代にあるとの説明をして頂きました。

(vi) 「北海道の生物多様性保護支援と『ほっくー基金』」

(vi) 「北海道の生物多様性保護支援と『ほっくー基金』」大友 直子 氏(北洋銀行 経営企画部 CSR推進室調査役)

地域金融機関に求められる役割・機能などを踏まえ、北洋銀行のCSR活動の柱として平成22年度より取組み始めた『ほっくー基金』の設立の経緯、現在までの活動状況について説明をして頂きました。

ワークショップ

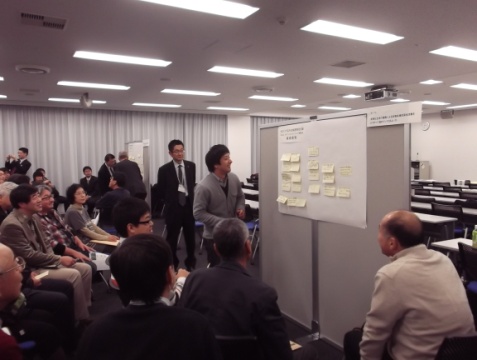

ワークショップは環境省北海道環境パートナーシップオフィスの協力のもと、事例発表者ごとの4つのグループに分かれて、「多様な主体の連携による生物多様性保全活動をどうやって進めていけばよいか」というテーマで、発表者・参加者を交えて意見交換を行いました。その後、各グループから出たアイディアや意見交換の内容を全体で共有しました。

最後に、竹田氏より各グループに対して「砂丘林の再生は、大学や企業との連携につなげられる」「魚道コンテストをすると面白いのでは」「広域の視点での取組は先進的」「滋賀銀行など他の地方銀行の取組と比較しながら地域色を出していくとよいのでは」など多様な主体の連携に向けたアドバイスや各取組事例についてのコメントを頂きました。

ワークショップの様子

ブース展示

セミナーの会場では、NPO/NGOや民間企業、農業団体、行政など10の活動団体が、それぞれの取組を紹介するパネルを展示を行い、各パネルの前では取組の課題等についての意見交換が行われました。

ブース展示の様子