調査結果5

共存する傾向の高いひっつきむし

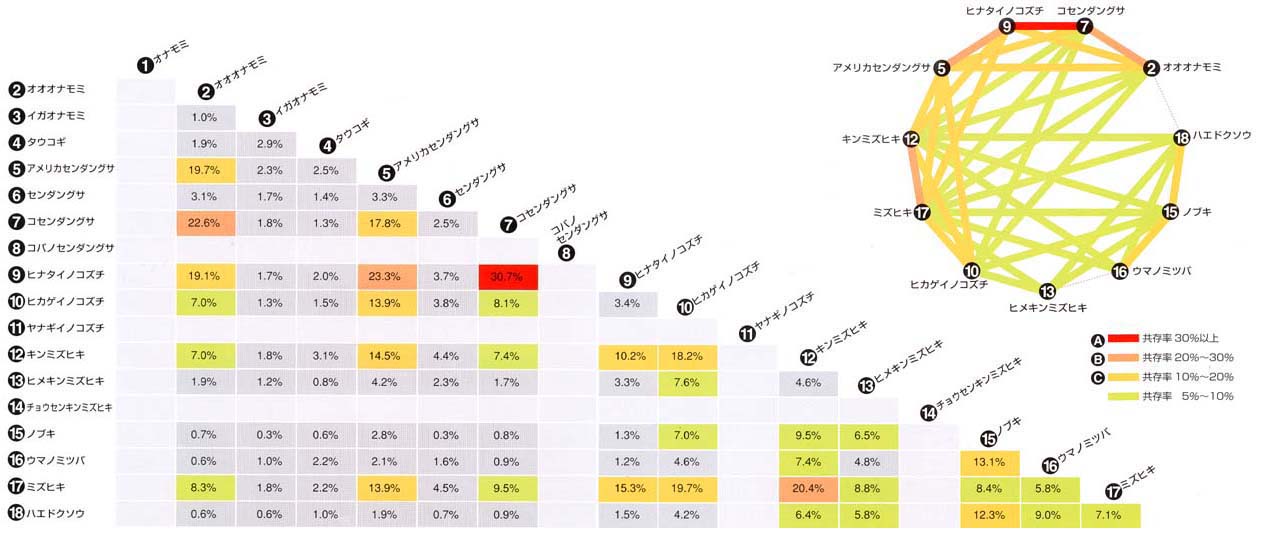

植物は単一の種が群生することもありますが、多くの場合、いくつかの種が混ざりあって生えています。同じ場所に生えている植物は、明るさや水分などの条件に対する好みが似通った種だと考えられます。調査結果4(28ページ)では各種の生えていた環境の記録からそれぞれの環境に対する好みを考えてみましたが、ここでは見方を変えて、どの種とどの種が同じ場所で見られたかという組み合わせから環境に対する好みの近さを分析してみました。

ここでは、同じ調査票に貼られていた植物を共存する植物とみなしました(したがって、厳密な意味で「同一地点」とはいえません)。2つの種A、Bの両方とも貼られていた調査票の数を、AまたはBのどちらかが貼られていた調査票の数で割った値に100を掛けた値をA、B2種の共存率としました。

なお、調査結果4(28ページ)と同様に、寄せられたひっつきむしの数が少ない種は分析に不向きですので、1オナモミ、8コバノセンダングサ、11ヤナギイノコズチ、14チョウセンキンミズヒキは示してありません。

共存率が5%以上の相手がなく、単独で採集されることの多かった種は、3イガオナモミ、4タウコギ、6センダングサでした。

他のひっつきむしと一緒に採集されることの多い種は、2オオオナモミ、5アメリカセンダングサ、7コセンダングサ、9ヒナタイノコズチ、10ヒカゲイノコズチ、12キンミズヒキ、17ミズヒキでした。

|

(A)30%以上が共存する組み合わせ |

|||

|

7コセンダングサ |

と |

9ヒナタイノコズチ |

|

|

(B)20〜30%が共存する組み合わせ |

|||

|

2オオオナモミ |

と |

7コセンダングサ |

|

|

5アメリカセンダングサ |

と |

9ヒナタイノコズチ |

|

|

12キンミズヒキ |

と |

17ミズヒキ |

|

|

(C)10〜20%が共存する組み合わせ |

|||

|

2オオオナモミ |

と |

5アメリカセンダングサ |

|

|

〃 |

9ヒナタイノコズチ |

||

|

5アメリカセンダングサ |

と |

7コセンダングサ |

|

|

〃 |

10ヒカゲイノコズチ |

||

|

〃 |

12キンミズヒキ |

||

|

〃 |

17ミズヒキ |

||

|

9ヒナタイノコズチ |

と |

12キンミズヒキ |

|

|

〃 |

17ミズヒキ |

||

|

10ヒカゲイノコズチ |

と |

12キンミズヒキ |

|

|

〃 |

17ミズヒキ |

||

|

15ノブキ |

と |

16ウマノミツバ |

|

|

〃 |

18ハエドクソウ |

||

調査結果4(28ページ)と見くらべると、森林に80%以上生えることでまとめられた15ノブキ、16ウマノミツバ、18ハエドクソウ、森林に50〜60%生えていることでまとめられた10ヒカゲイノコズチ、12キンミズヒキ、17ミズヒキは、一緒に見られることが多く、それぞれ環境の好みが似ていることが明らかになりました。

このように、在来種のひっつきむしが森林とその周辺に多いことは、日本列島に森林が多く、そこにひっつきむしを運ぶ役目をすると考えられる中型から大型の哺乳類が生息していることと関係があると考えられます。

一方、様々な環境に広範囲に生育することでまとめられた2オオオナモミ、3イガオナモミ、5アメリカセンダングサ、6センダングサ、7コセンダングサ、9ヒナタイノコズチでは3と6が他の種と共存している割合が低く、環境に対する好みに差があるようでした。残りの4種(2、5、7、9)は環境に対する好みが共通していました。

このような草地や裸地に多いひっつきむしは、9ヒナタイノコズチを除くとすべて帰化種です。これらを運んでいるのは、原産地ではともかく、日本列島では野生動物ではなく、おもに「ヒト」ではないでしょうか。

|

|