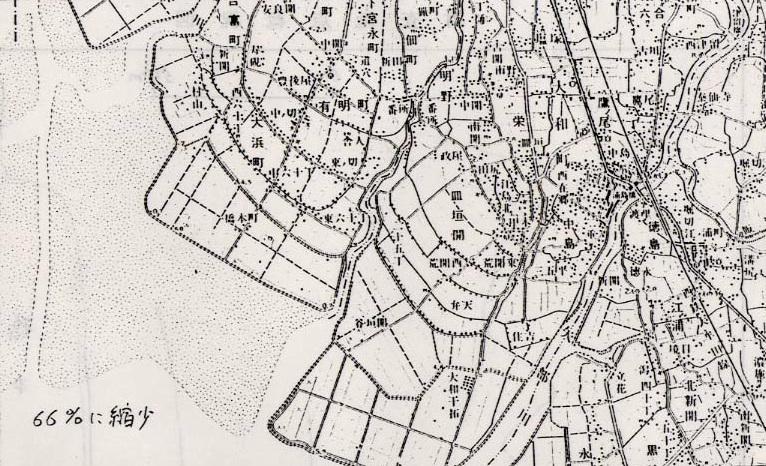

位

置

図

5

万

分

の

1

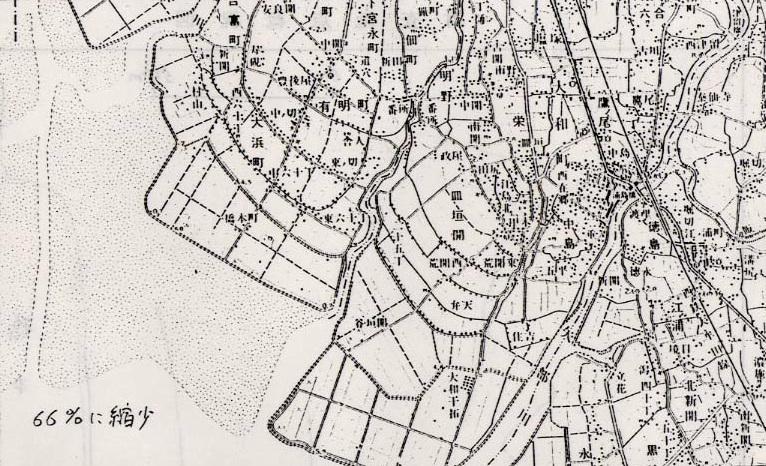

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1989 |

23 |

27 |

柳川市 |

橋本開地先 |

都道府県名 |

福岡県 |

|

環 |

1.地形 |

|||||

底 |

1.底生動物 |

|||||

鳥 |

春・秋のシギ・チドリ類の渡来は、種数、個体数ともに日本でトップクラスである。オオソリハシシギ・オグロシギ・ダイシャクシギ・ホウロクシギはいずれも300〜500羽、アオアシシギ・チュウシャクシギはいずれも1000〜2000羽、オバシギ・コオバシギは数百羽が渡来する。他に、ツルシギ・アカアシシギ・コアオアシシギなども渡来する。 |

|||||

そ |

近年、陥没により、干潟の面積が減少しつつあり、また、干潟の分布状況も変化しつつある。 |

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 福岡県自然環境研究会 |

調査 |

○1 現地調査 1989年10月15日 |

資 |

福岡県有明水産試験場「福岡県有明海域の干潟分布調査」1981 |

||

|

|

目次へ