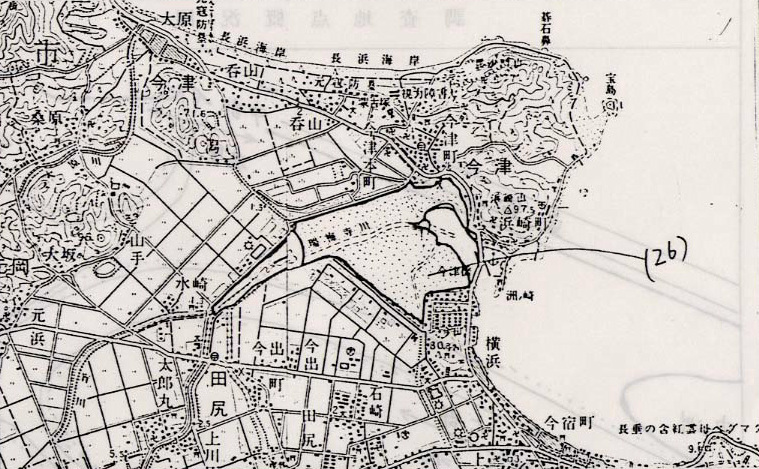

位

置

図

5

万

分

の

1

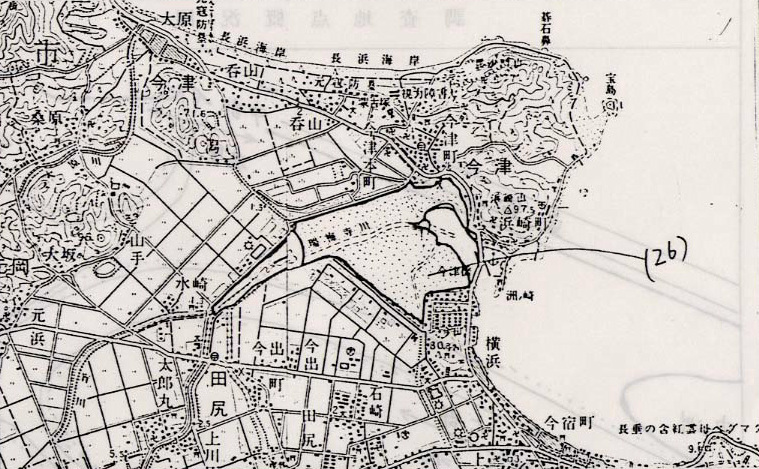

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1989 |

20 |

26 |

福岡市 |

今津 |

都道府県名 |

福岡県 |

|

環 |

1.地形・底質 |

|||||

底 |

1.底生動物 |

|||||

鳥 |

博多湾では、和白干潟と並んでシギ・チドリの渡来数が多い干潟である。オグロシギ・オオソリハシシギ・ダイシャクシギ・ホウロクシギなど大型シギ類は、それぞれ10〜50羽が渡来する。チュウシャクシギ・ソリハシシギ・ハマシギなどは、数百羽単位で渡来する。シロチドリ・コチドリの渡来数は、近年減少しており、千羽単位で渡来することは少なくなっている。冬にはカモ類が数万羽渡来するが、多いのはマガモ・カルガモ・ヒドリガモ・ホシハジロ・オナガガモなどである。他にサギ類・カイツブリ類・カモメ類なども干潟を利用している。時には、ヘラサギ・クロツラヘラサギ・ヒシクイ・マガン・サカツラガン・ハシボソカモメなども渡来する珍島のメッカでもある。 |

|||||

そ |

<その他の特記事項> |

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 福岡県自然環境研究会 |

調査 |

○1 現地調査 1989年11月12日 |

資 |

|

||

|

|

目次へ