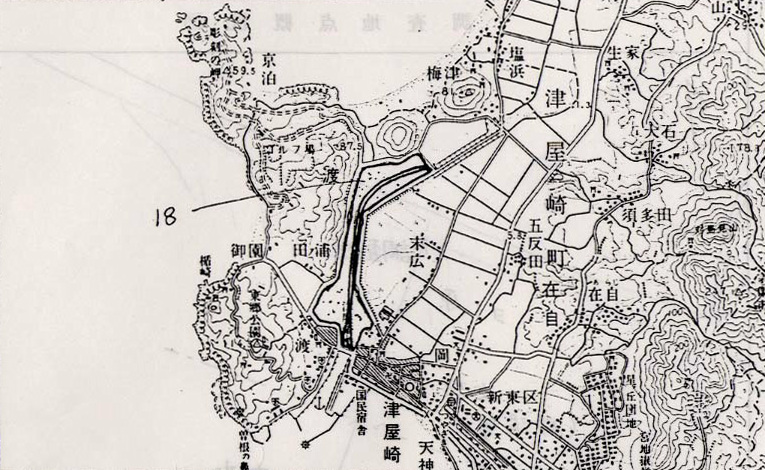

位

置

図

5

万

分

の

1

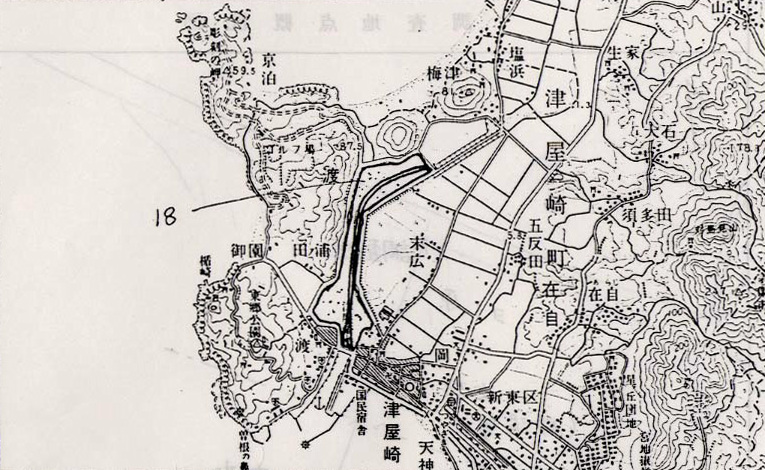

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1989 |

19 |

18 |

津屋崎町 |

渡 |

都道府県名 |

福岡県 |

|

環 |

1.地形 |

|||||

底 |

1.底生動物 |

|||||

鳥 |

シギ・チドリ類の利用は少なく、シロチドリ・コチドリ・キアシシギ・ソリハシシギ・アオアシシギなどが、少数渡来する程度である。一方、カモ類・カモメ類の利用もあまり多くないが、サギ類の利用はコサギをはじめとしてよく見られる。 |

|||||

そ |

(記入例) |

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 福岡県自然環境研究会 |

調査 |

○1 現地調査 1989年11月11・12日 |

資 |

|

||

|

|

目次へ