位

置

図

5

万

分

の

1

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1989 |

26 |

35 |

笠岡市 |

瀬溝 |

都道府県名 |

岡山県 |

|

環 |

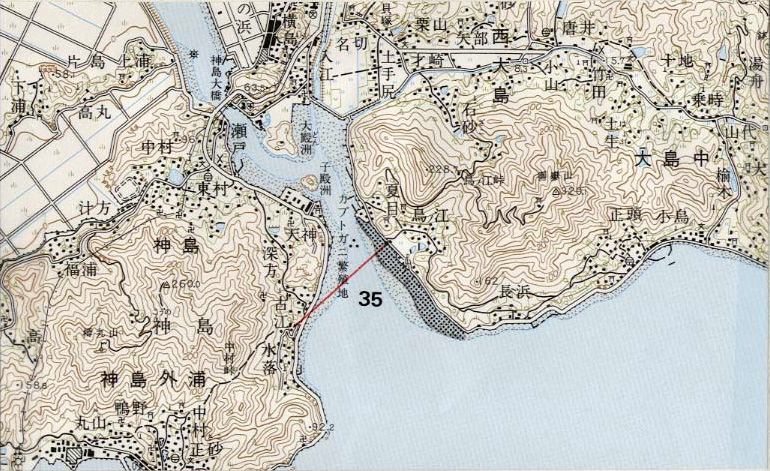

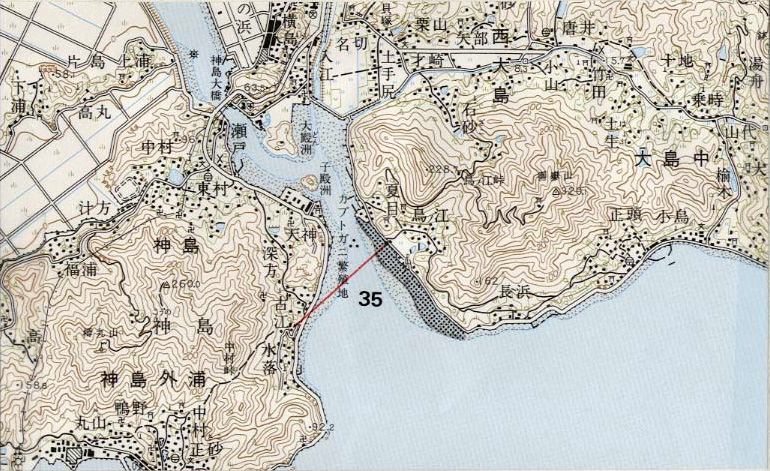

1.神島水道の南出入口に位置する笠岡市鳥ノ江海岸の沿岸道路に接した前浜干潟。夏目の港により北の子殿洲の干潟と隔てられている。笠岡干拓により内湾的要素を強めた。沖合が船舶の通路に当り浚渫のためか、干出域は減少傾向を示し、護岸に直角に長さ約30mの砂流出防止用の堤が設置されている。雨水は地下管や地下溝で流入し、干潟北部の一部には砂浜が残っている。標本区は約16ha、沖出し幅は起点とした人工護岸の下端から約130m。起点から15mのところが高潮線で、礫の多い砂底が約30mの幅で存在する。これに続く4〜5mにタイドプールに接した泥地があり、これより以遠は砂泥底で、起点から40〜80mの間は砂分が多い。そして沖合になるほど泥質を増し下部の大半は泥底である。海水の清澄度は良くなく少し濁っている。 |

|||||

底 |

1.ゴカイ科が全域に及んで数多い。イトゴカイ科は中部に、アナジャコは下部に、ニホンスナモグリは中部・下部にそれぞれ数多く、全域に及んで分布している。この他、チロリ科、フサゴカイ科、イソギンチャク類、マテガイが全域に及んで生息する。また、上部ではアサリが数多く、上部の泥底でオサガニを、中部の砂泥底でコメツキガニを認めた。確認種数は38種で、節足動物、環形動物が数多い砂泥地の良好な動物相である。 |

|||||

鳥 |

近接地の子殿洲にゴイサギ、コサギを主にダイサギ、アオサギの約700羽のサギ類の集団営巣があり、干潟はサギ類によく利用されている。隣接しての草原を欠くため、シギ・チドリ類の利用は余り多くない。水面も航路のため、カモ類の利用も聞かない。近隣に広大な溜水池、草原のある笠岡湾干拓地があるため、現在、渡鳥の利用はもっぱらこの干拓地である。 |

|||||

そ |

一帯の海岸は国の天然記念物カブトガニ繁殖地として保護されている。 |

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 川崎医大 |

調査 |

○1 現地調査 1989年7月1日 |

資 |

|

||

|

|

目次へ