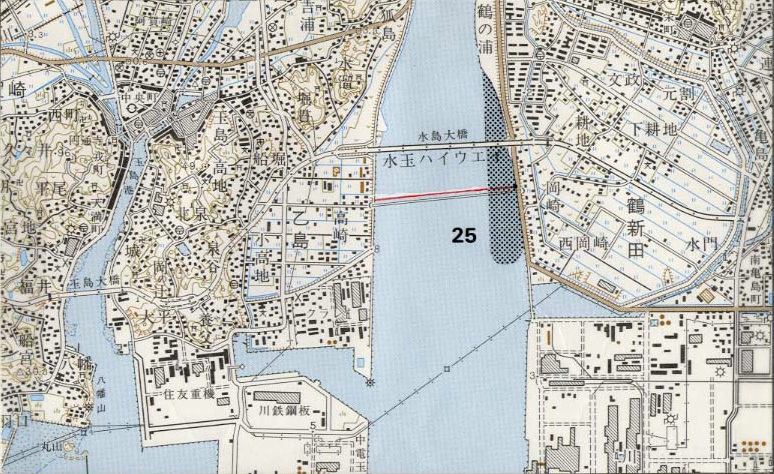

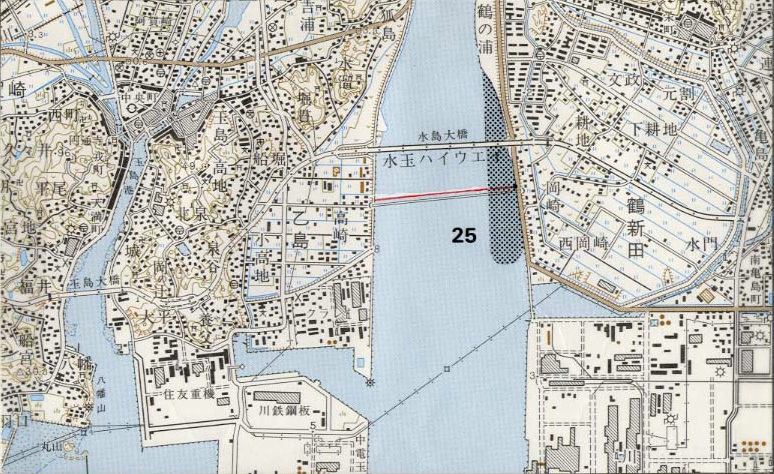

位

置

図

5

万

分

の

1

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1989 |

25 |

25 |

倉敷市 |

鶴新田沖 |

都道府県名 |

岡山県 |

|

環 |

1.倉敷市岡崎の高梁川河口左岸に広く干出する河口干潟。上流端は河川敷河原に連なり、下流になるほど幅広く下流端は西岡崎の港に終わる。河口第一橋が干潟上を通り、これより下流の約28haを標本区とした。沖出し幅は護岸端の起点から約270m。起点から約10mの間は砂底で、これより以遠は上部の小域でいくぶん砂質が多い他は低潮線まで泥底で表面にシルトが滞留する。海水の清澄度は悪く、汚れている。 |

|||||

底 |

1.全域を通じてクシケマスオガイ、ニホンスナモグリ、ゴカイ科が優勢で、これらに上部ではヤマトオサガニが加わる。中部・下部ではオキシジミ、数少ないが全地点にわたってセジロムラサキエビが生息している。泥底の動物相で、上流ではアサリ掘りの姿があるのに、アサリは上部で僅数を認めたのみで種数は多いとはいえず、良好とは言いがたい。 |

|||||

鳥 |

付近の干潟を含めて県下の重要な旅鳥中継地として知られ、4〜5月、8〜10月にはチュウシャクシギ、オオソリハシシギ、ソリハシシギ等16種余り100〜150羽の利用があり、留鳥のイソシギが30〜40羽ほぼ周年利用している。冬にはヒドリガモ、オナガガモなど約300羽が渡来し、付近の水面を利用している。しかし、周辺の開放陸地の工場化や宅地化などの土地利用によるためか、来訪鳥の減少がみられる。 |

|||||

そ |

干潟内に弱い嫌悪臭があり、風向きによっては付近の工場からの悪臭が漂う。調査者の一人は喉痛を催した。 |

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 川崎医大 |

調査 |

○1 現地調査 1989年6月21日 |

資 |

|

||

|

|

目次へ