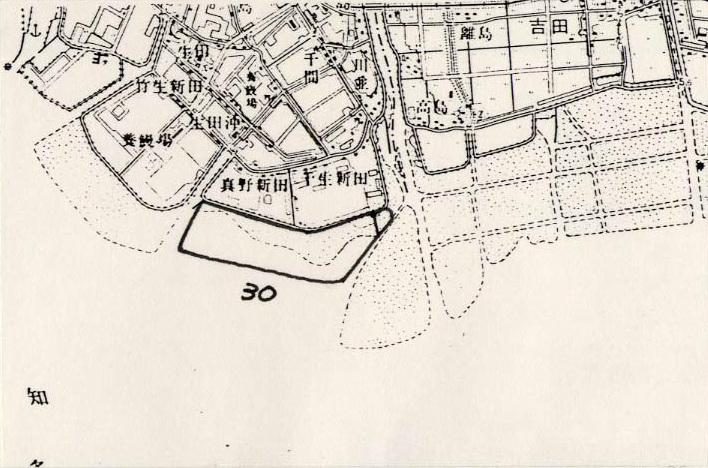

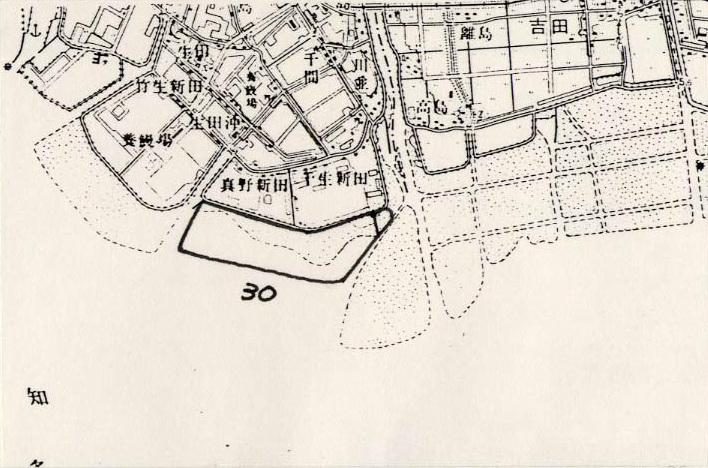

位

置

図

5

万

分

の

1

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1989 |

2 |

30 |

一色町 |

百間州 |

都道府県名 |

愛知県 |

|

環 |

1地形・地質 矢作川の支流である矢作古川の河口の西側に位置し、大潮時には約300mにおよぶ干潟を生じ、さらに水路をへて沖側に大きなノリソダが広がる干潟が干出する。浜の底質は上部から下部にいくにつれて砂質から砂泥質に変わり、生物相も、それと同様に豊かになる。 2海岸改変状況 昭和28年の13号台風による災害復旧工事により、昭和33年護岸堤が竣工した。古くは塩田であった背後地も土地改良で主に水田になっている。 3植生 干潟と陸域の間は護岸で分断されており、干潟内には植生は存在しない。 |

|||||

底 |

1.底生動物 側線全体を通じて存在がめだつのはアナジャコの仲間であるが、基点付近には転石浜が存在するので、甲殻類、巻貝類が多くみられるが、下部にかけて生物相は多様化する。 ゾーン別にみると、上部ではタマキビガイ、イソガニが主で個体数も多いが、中央部から下部にかけてはしだいに泥質も高まり、全域にわってアナジャコ類、ゴガイ類、二枚貝が出現する。 調査区全域にわって出現する種類、個体数も豊かである。 2.藻場 中央部か下部にかけてはアオサ、カヤモノリが存在するが、以前みられたアマモは現在では存在しない。 |

|||||

鳥 |

一色町 この地域では、矢作川河口、一色町塩田跡などが野鳥観察場としては有名である。一色塩田跡の過去の資料によると、4月になると越冬のカモ類は少なくなり、シギ、チドリのわたりでにぎわいをみせる。ここでは多くのシギ・チドリ類をみることができるほか、カワウ、ゴイサギ、コサギ、アマサギなども普通にみることができる。 秋になると、シギ、チドリ類は少なくなるが、カモ類が多くなる。 コガモ、ヒドリガモ、オナガガモなどが、1000羽をこえる数でみることができるようになった。 |

|||||

そ |

特になし |

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 豊川高等学校 |

調査 |

○1 現地調査 平成2年1月31日 |

資 |

|

||

|

|

目次へ