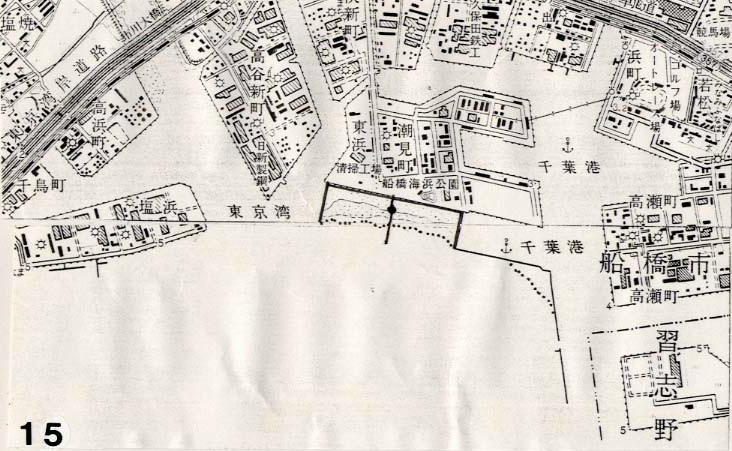

位

置

図

5

万

分

の

1

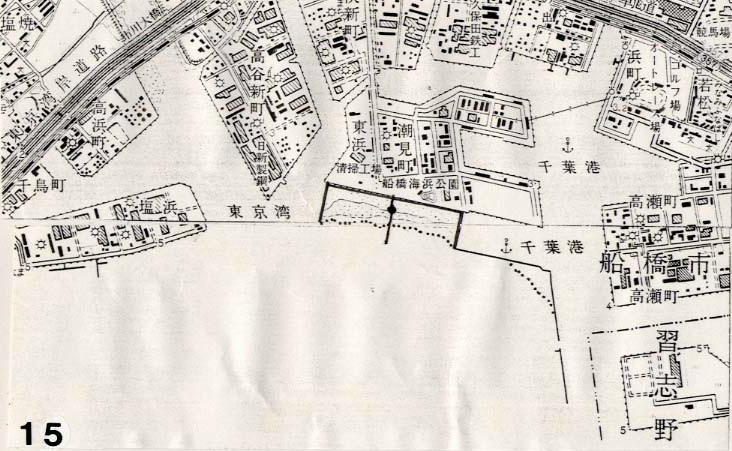

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1991 |

19 |

15 |

船橋市 |

船橋海浜公園 |

都道府県名 |

千葉県 |

|

環 |

東京湾最奥部に位置する砂泥質の干潟である。高潮線上部は造成された砂地で芝が植えられている。高潮線付近は泥混じりの砂地で調査時は緑藻類のアオサの漂着が見られた。中部から下部にかけて砂地から砂泥地と変化した。後背地はシギ・チドリの利用できる湿地、水田を欠く。人工的色彩の強い干潟で、全面の浅瀬は三番瀬の有用漁業が広がる。干潟部にはアオサ以外にオゴノリが僅か認められたのみで、コアマモは分布しない。隣接の三番瀬市川寄りでは埋立て計画がある。底質の還元層の発達は湾奥にしては顕著でなかった。 |

|||||

底 |

調査時には浅い潮溜りにマハゼの稚魚やゴカイ類の卵塊が、また、ミズクラゲの漂着も見られた。干潟上部は底生生物はまったく認められなかった。中部ではコメツキガニの群生が観察され、アシナガゴカイも生息する。下部ではアサリ、シオフキ、オキシジミ、マテガイ、タマシキゴカイ、スナモグリ、マメコブシガニ、スゴカイ、ミズゴマツボが分布した。下部潮溜りには腹足類のアラムシロが普通に見られた。棒杭や転石にはムラサキイガイとマガキが付着していたが、前種は漂着したものと思われる。最沖部ではウラカガミガイ、バカガイ、キセワタ、ヨコエビ類、イソギンチャク、ユビナガホンヤドカリが数は少ないが確認された。 |

|||||

鳥 |

冬期には多数のカモ類が隣接沖合い域で観察され、日本有数の渡来地となっている。とくにスズガモは約4万羽が三番瀬で越冬する。越冬する水鳥としてオナガガモ、マガモ、カルガモなど17種類に達する。シギ・チドリ類としては、大型のダイシャクシギ、小型のハマシギ、シロチドリが当該干潟で採食する。ダイゼンも時折観察される。シギの移動の方向性からみて、谷津干潟との行き来があると思われる。多くのシギ・チドリはアシナガゴカイ、ミズゴマツボ、ヨコエビなどを採食しているようである。人工的色彩の強い干潟の割には底生生物相は豊で、埋立て前の東京湾奥部の底生生物相を反映している。 |

|||||

そ |

当該干潟の隣接域には市川Ⅱ期埋立て計画がある。この干潟の鳥相は、湾奥部に谷津干潟以外は有用な餌場、休息場を欠くため、珍鳥の飛来も多く、天然記念物のコクガンや、また、二枚貝食のミヤコドリも飛来した。東部の人工干潟(いなげの浜、まくわりの浜)にくらべ、生物相は豊富である。 |

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 東邦大学 |

調査 |

○1 現地調査 1991年7月29日 |

資 |

|

||

|

|

目次へ