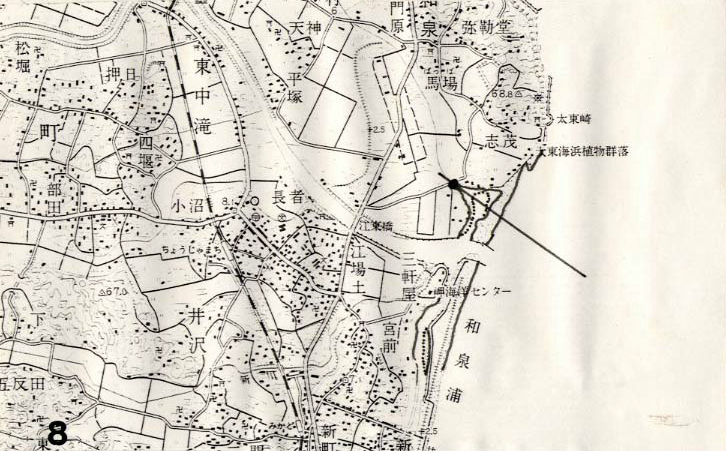

位

置

図

5

万

分

の

1

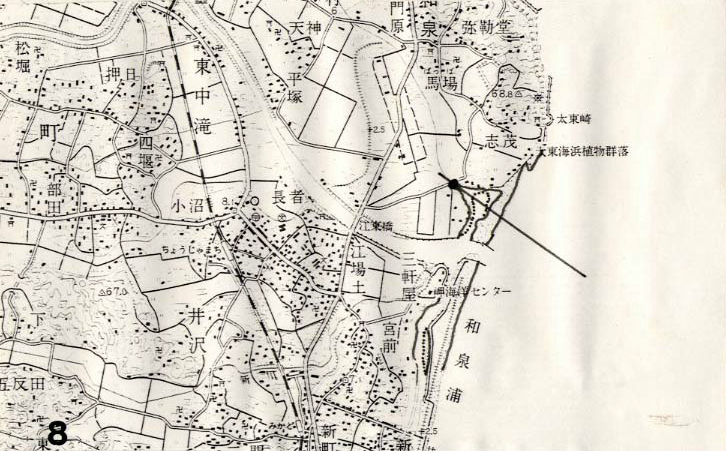

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1991 |

9 |

8 |

岬町 |

夷隅川河口 |

都道府県名 |

千葉県 |

|

環 |

河口北部に向かって湾入するラグーンの奥部に干潟がある。河口南部にも細長いラグーン水路があり、小規模な干潟がある。一部を除き、周囲は護岸で囲まれず、奥部西側は濃密なヨシ原が広がる。北部ラグーン干潟は泥質からなり、底質の還元状態がかなり進行しており、干潟表面は黒色化している。周辺には家屋が散在するが、後背地の大部分は水田、畑地で占められる。外洋砂浜部は勾配が緩やかでなく、干潮時の干出面積は小さい。また、ラグーン干潟のため、本流からの土砂供給がなく、干潟部の面積拡大の傾向はない。 |

|||||

底 |

代表的な底生生物としてゴカイ、イトゴカイ、ヤマトオサガニの3種が挙げられる。ゴカイ、イトゴカイの現存量は大きく、ヤマトオサガニの濃密な分布を示す。干潟部には砂地が少なく、コメツキガニが少ないかわりに、泥地性のチゴガニが多い。泥地の一部にオオノガイが生息する。南部ラグーン干潟には二枚貝のイソシジミが分布するが、量的には少ない。1975年にみられたヤマトシジミは今回の調査では確認できなかった。汀線付近のヨシ原部にはカワザンショウガイの生息がみられた。生物相は単調だが、現存量は多いのが特徴である。 |

|||||

鳥 |

年間を通してのシギ・チドリ調査は過去実施されていない。底生生物相はシギの餌対象生物に富んでいるにもかかわらず、鳥の飛来数は相対的に少ない。渡り期にはハマシギが干潟で採食しているのが散見されるが、数は多くない。今回の調査では2羽のミヤコドリがオオノガイを採食しているのが観察された。環境の高いポテンチャルの割にシギ・チドリの少ないのは底質の単調性(泥地)、とくに粘性の高い泥に起因するとも考えられる。観察の頻度を増やせば、種の多様性が増大する可能は高い。国道から隔離した環境にあるため、人的影響が少ない環境が維持されているので、鳥生息地としての将来性はある。 |

|||||

そ |

河川改修のための浚池工事が行なわれている。アオノリ養殖のための環境整備がはかられている。ラグーンという閉鎖的環境にあるが、河口が外洋に面しているので、底質の還元化の進行の割には悪化していない。 |

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 東邦大学 |

調査 |

○1 現地調査 1991年9月24日 |

資 |

|

||

|

|

目次へ