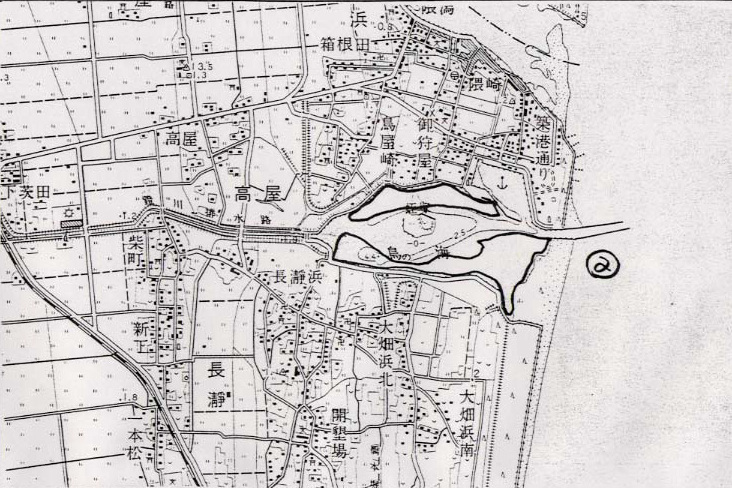

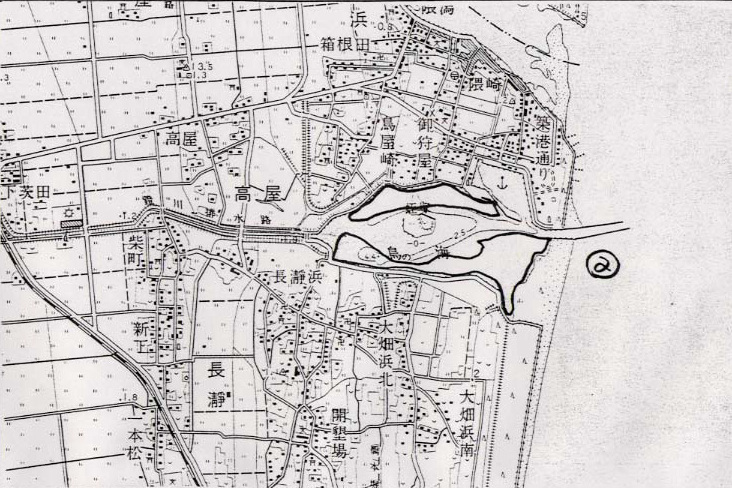

位

置

図

5

万

分

の

1

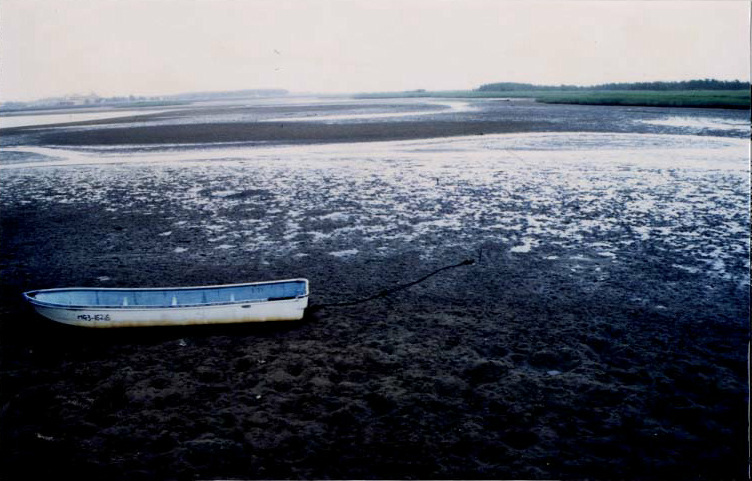

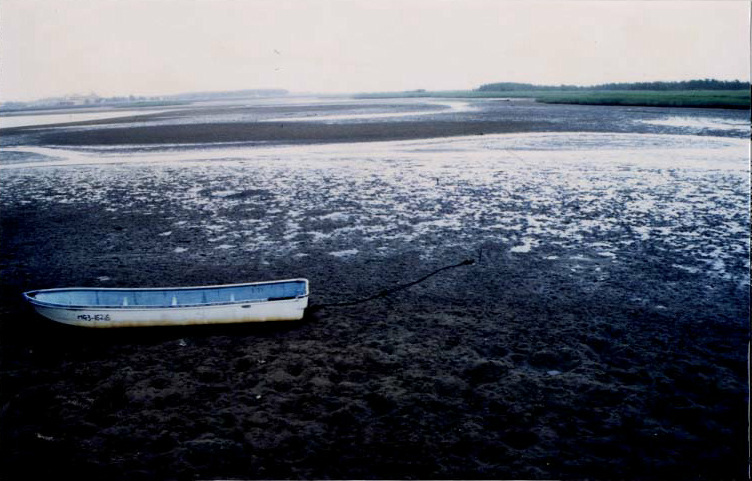

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1991 |

20 |

2 |

亘理町 |

鳥の海 |

都道府県名 |

宮城県 |

|

環 |

1.地形・底質 |

|||||

底 |

1.底生動物 |

|||||

鳥 |

県内では蒲生干潟、井土浦等と並ぶ数少ない干潟であり、シギ・チドリ類の渡りの中継地として重要な干潟となっており、26種が記録されている。 |

|||||

そ |

|

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 東北大学 |

調査 |

○1 現地調査 4年7月14日 |

資 |

|

||

|

|

目次へ