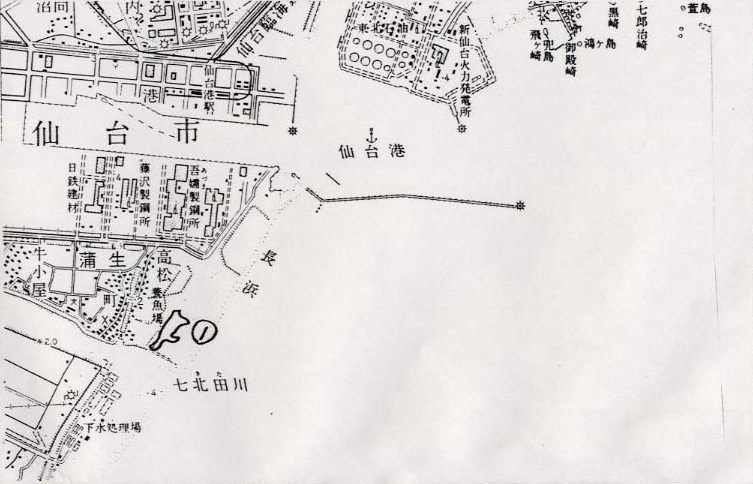

位

置

図

5

万

分

の

1

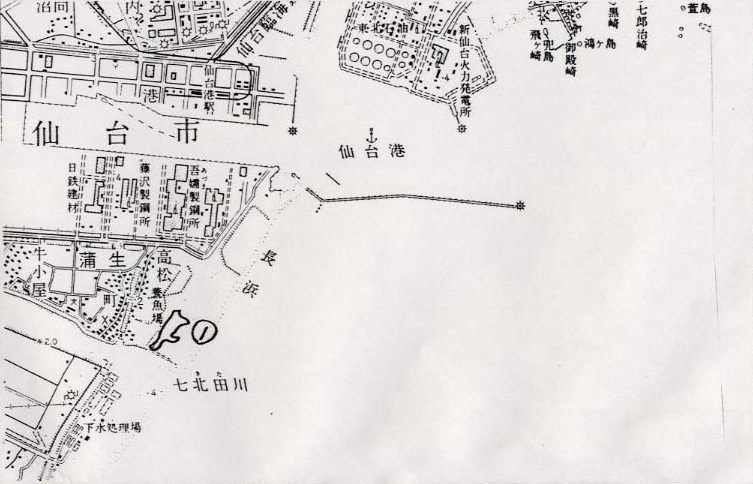

概

況

写

真

地 図 |

調査区 |

市 町 村 名 |

地 名 |

|

調査年度 |

1991 |

14 |

1 |

仙台市 |

蒲生 |

都道府県名 |

宮城県 |

|

環 |

1.地形・底質 |

|||||

底 |

1.底生動物 |

|||||

鳥 |

当干潟は県内の他の干潟に比べ、鳥の種類が極めて多様であり、かつ干潟面積の割には個体数も非常に多く、特にシギ・チドリ類の飛来地として知られている。現在までに確認されているシギ・チドリ類は47種に及び、日本産シギ・チドリ類の75%に達している。 |

|||||

そ |

|

|||||

位 |

|

概 |

|

調 |

所属 東北大学 |

調査 |

○1 現地調査 4年7月15日 |

資 |

蒲生干潟環境保全対策基礎調査報告書 |

||

|

|

目次へ